Les hommes et les femmes ne sont pas égaux face au risque de développer des maladies respiratoires, en particulier celles liées à l’exposition au tabagisme. En effet, les femmes fumeuses encourent des risques spécifiques supplémentaires, souvent méconnus et négligés, notamment des affections bronchopulmonaires. Sont présentées ici les données concernant la susceptibilité pulmonaire particulière des femmes vis-à-vis du tabac, en particulier dans le contexte de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).

Tabagisme des femmes en augmentation en France

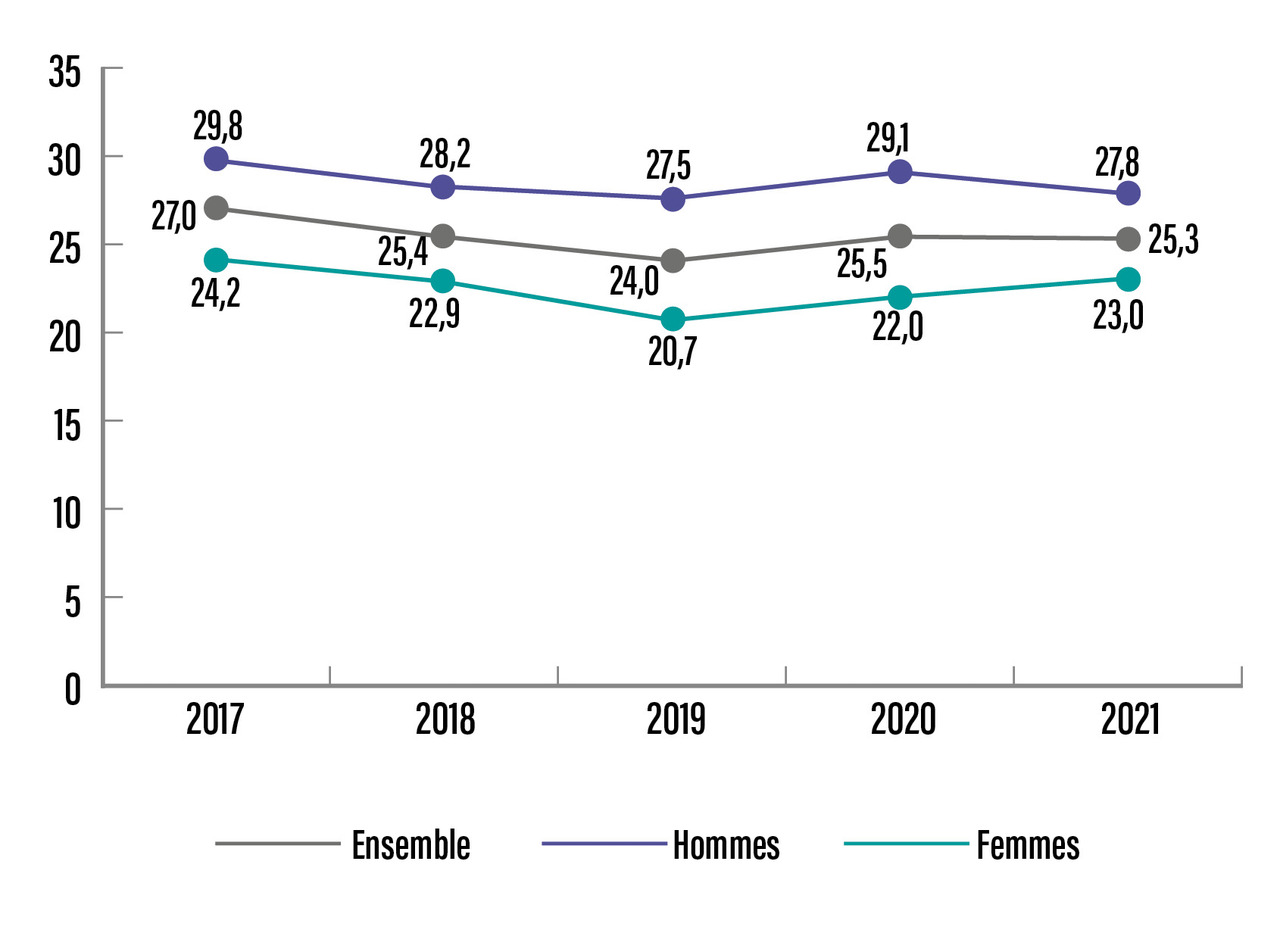

Dans le dernier rapport de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT),1 les données les plus récentes issues du Baromètre de santé de Santé publique France révèlent qu’en 2021, 31,9 % des individus âgés de 18 à 75 ans ont déclaré être fumeurs, avec une prévalence du tabagisme quotidien atteignant 25,3 %. Parmi les jeunes de 18 à 24 ans, la proportion de fumeurs quotidiens a diminué chez les hommes entre 2020 et 2021, passant de 35,8 à 28,7 %, tandis qu’elle est restée stable chez les femmes (27,9 % en 2021). Globalement, en France, de 2019 à 2021, le tabagisme quotidien a augmenté chez les femmes, passant de 20,7 à 23 % (fig. 1). La consommation de tabac est responsable de 19 900 décès annuels chez les femmes, représentant 6,9 % des décès féminins. Ils sont majoritairement causés par les cancers (49 %), les maladies cardiovasculaires (28 %) et les affections respiratoires (23 %).

Risque de BPCO accru chez les femmes

La BPCO est généralement perçue comme une maladie touchant principalement les hommes âgés avec des antécédents de tabagisme. Cependant, il est désormais démontré que les femmes semblent être plus sensibles aux effets néfastes du tabagisme et, par conséquent, plus susceptibles de développer une BPCO que les hommes ;2,3 cette vulnérabilité se manifeste dès les premières années de leur vie et persiste par la suite.

De plus, il est essentiel de considérer les répercussions du tabagisme pendant la grossesse, ainsi qu’ultérieurement chez l’enfant. Les conséquences d’une exposition prolongée au tabagisme in utero sont connues : faible poids de naissance, réduction de la fonction respiratoire et risque accru de maladies respiratoires chez les jeunes enfants, notamment asthme et infections respiratoires. Ces atteintes durant la petite enfance s’accumulent et contribuent au développement ultérieur de la BPCO à l’âge adulte.

Au niveau mondial, 20 % des fumeurs actifs sont des femmes, et la prévalence de la BPCO augmente plus rapidement chez celles-ci, entraînant une surmortalité liée à la BPCO dans plusieurs pays. Ainsi, la BPCO est devenue la principale cause de décès chez les femmes fumeuses aux États-Unis. On observe une augmentation de la mortalité de 1,7 % en France, tandis qu’elle diminue désormais chez les hommes. Cette tendance s’explique en partie par le décalage entre le début du tabagisme chez les femmes par rapport aux hommes, ainsi que par un risque supérieur chez les femmes malgré un tabagisme équivalent. Outre le tabagisme actif, il semblerait que des symptômes chroniques d’obstruction bronchique évocateurs de la BPCO soient parfois aggravés par une exposition au tabagisme passif, chez les individus exposés depuis leur enfance jusqu’à l’âge adulte. Le risque de BPCO est également accru chez les femmes ayant un conjoint fumeur.

La majorité des études envisage que les femmes seraient plus à risque de développer une BPCO ou qu’elles pourraient avoir une maladie plus sévère que les hommes ; même avec un faible niveau d’exposition au tabagisme, les femmes ont une dégradation plus marquée de leur fonction respiratoire et une maladie plus sévère, avec des risques accrus d’hospitalisation pour exacerbation à tabagisme égal à celui des hommes.4

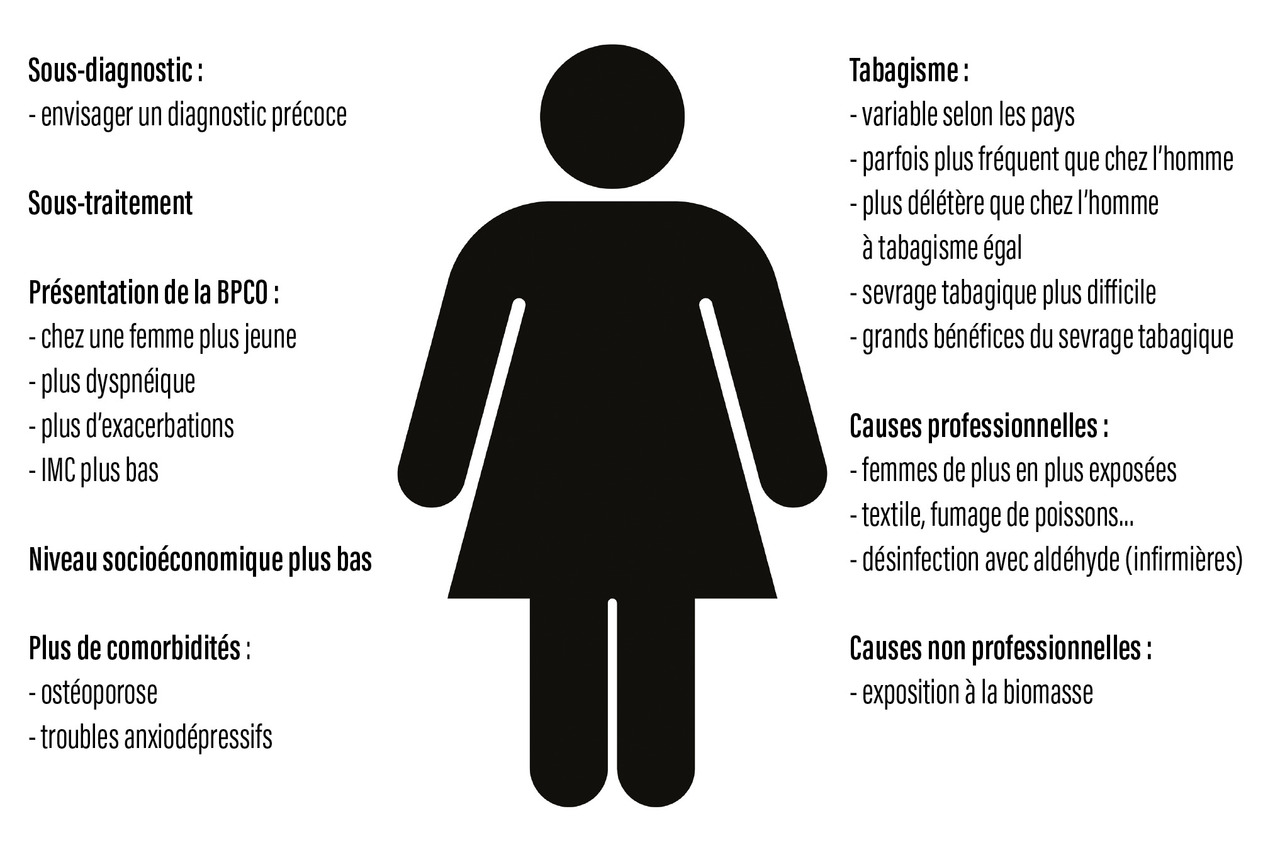

De plus, le niveau de dépendance tabagique est plus élevé chez les femmes que chez les hommes à tabagisme égal. Comparées aux hommes, les femmes ayant une BPCO sont généralement plus jeunes, ont un tabagisme moindre, un indice de masse corporelle (IMC) plus faible et un niveau socio-économique plus bas, avec isolement social. Enfin, chez elles, la BPCO fait l’objet d’un sous-diagnostic marqué.

Signes cliniques plus marqués

Sur le plan clinique, toujours par rapport à une population d’hommes, la dyspnée est plus marquée chez les femmes ; pour un même niveau d’obstruction bronchique, les exacerbations sont plus fréquentes et la qualité de vie plus altérée.3 Les femmes sont moins susceptibles de signaler une toux et une expectoration. De plus, certaines comorbidités sont plus fréquentes chez les femmes, en particulier l’ostéoporose (toujours à rechercher, car elle peut être majorée par les cures répétées de corticothérapie orale lors des exacerbations) et les facteurs anxiodépressifs.

Les comorbidités cardiovasculaires semblent moins fréquentes, mais ceci est peut-être lié à un sous-diagnostic.

À la ménopause, une aggravation nette du déclin de la fonction respiratoire – en particulier diminution du volume expiratoire maximal à la première seconde (VEMS) – est observée.5 Si certaines études tomodensitométriques retrouvent moins d’emphysème chez les femmes,2 l’étude ECLIPSE montre un déclin accéléré du VEMS sur un suivi de trois ans chez les femmes, quels que soient leur âge et leur IMC. Plus récemment, l’étude COPDGene a mis en évidence autant d’emphysème chez les femmes ayant une BPCO à début précoce que chez les hommes alors qu’elles avaient moins fumé.6

Mécanismes expliquant la susceptibilité pulmonaire de la femme vis-à-vis du tabac

Facteurs mécaniques, génétiques, inflammatoires et hormonaux sont responsables d’une susceptibilité accrue du poumon de la femme au tabagisme.

Facteurs mécaniques

Tout d’abord, il existe des facteurs mécaniques : chez la femme, le calibre bronchique et le volume pulmonaire sont plus restreints.7 L’exposition de la muqueuse bronchique à la fumée de tabac peut être proportionnellement augmentée.2

Facteurs génétiques

Les facteurs génétiques sont également importants : des polymorphismes génétiques spécifiques, codant pour certains récepteurs nicotiniques, sont associés à des risques de dépendance accrus à la nicotine, chez les femmes fumeuses.8 Certains haplotypes pourraient être associés, chez les femmes, à une propension génétique à préférer les cigarettes mentholées, dont on connaît le risque addictif majoré et qui sont désormais interdites à la vente.

Il faut également rappeler l’effet transgénérationnel du tabagisme, observable à la troisième génération, par phénomène épigénétique, bien démontré pour le risque accru d’asthme, chez le petit-enfant, lorsqu’une grand-mère a été fumeuse.9

Toute exposition précoce au tabagisme durant la phase critique du développement et de la maturation fœtale joue un rôle majeur sur le pronostic respiratoire ultérieur.

Le suivi d’un groupe de 10 000 adolescents durant une quinzaine d’années a mis en évidence un ralentissement significatif de la croissance pulmonaire chez les filles fumeuses à partir d’environ cinq cigarettes fumées par jour, plus net que chez les garçons,10 avec une hyper-réactivité bronchique déterminante chez la fille.

Facteurs inflammatoires

Les facteurs inflammatoires sont bien mis en évidence chez les femmes : à partir de l’analyse du lavage bronchoalvéolaire de plus de 100 patients souffrant de BPCO, une différence significative a été observée au niveau protéomique entre les femmes fumeuses avec et sans BPCO et entre les hommes et les femmes atteints de BPCO ; des variations des profils protéiques tant au niveau du turn over des protéines que du métabolisme énergétique ou des protéines lysosomales ont été constatées.11

Facteurs hormonaux

Dans les modèles murins, l’inflammation pulmonaire chez les femelles souris est toujours plus importante que chez les mâles. Cette susceptibilité particulière des femelles disparaît après ovariectomie, suggérant l’implication notamment des œstrogènes. Certains récepteurs aux œstrogènes (ERα) régulent l’expression des principales enzymes induites par la fumée de tabac : les cytochromes CYP1A1 et CYP1B1. Ils augmentent l’expression de l’estradiol. Les œstrogènes accélèrent le catabolisme de la fumée de tabac, entraînant la formation de radicaux libres dans les voies aériennes, à l’origine du stress oxydant ; œstrogènes et progestérone modulent la réponse inflammatoire des voies aériennes avec des variations cycliques.

Le profil inflammatoire est encore plus marqué à la ménopause, avec l’augmentation de plusieurs cytokines.

Conséquences pour la prise en charge chez la femme

Compte tenu de l’ensemble de ces données, la question d’un dépistage plus précoce de la BPCO chez la femme doit être débattue.12 De même, le développement de thérapeutiques spécifiques pour les femmes pourrait être envisagé pour évaluer s’il existe des différences d’efficacité des corticoïdes inhalés ou des bronchodilatateurs ; dans le programme IGNITE,13 le recours au traitement de secours est plus fréquent pour les femmes que pour les hommes. Du fait des risques liés aux cures courtes de corticothérapie générale lors des exacerbations, des précautions particulières sont à envisager chez la femme, en cas de prescription fréquente.

Une prise en charge genrée du sevrage tabagique semble nécessaire,14 car les taux de réussite de l’arrêt du tabac sont en général inférieurs chez les femmes, même si les données restent controversées2, et ce d’autant que les aides sont en général plus fréquemment prescrites. Chez les femmes, une sensibilité accrue à des situations déclenchant l’envie de fumer, une plus grande prévalence du syndrome anxiodépressif (à rechercher et à traiter systématiquement avec antidépresseurs, thérapies cognitivo-comportementales, techniques de relaxation, méditation de pleine conscience…) sont retrouvées, associées à une crainte majorée de prise de poids, méritant une prise en charge diététique et l’encouragement à la pratique régulière d’une activité physique. Les substituts nicotiniques semblent moins efficaces chez la femme, par effet des œstrogènes sur le métabolisme hépatique de la nicotine, avec un effet moindre sur le craving que chez l’homme.

Le bupropion semble aussi efficace chez la femme que chez l’homme. La varénicline paraît plus efficace chez la femme.

Intégrées dans le programme de réhabilitation respiratoire, des séances d’éducation thérapeutique sont recommandées afin d’améliorer l’observance des traitements du sevrage tabagique et de lutter contre la fréquente nicotinophobie.15

La place de la cigarette électronique, en seconde ligne, après échec des aides classiques, doit encore être discutée, même si sa toxicité semble inférieure à celle de la cigarette.

Des campagnes spécifiques de prévention adaptées aux femmes apparaissent indispensables. Ces dernières constituent, en effet, une cible de choix du marketing des industriels du tabac : association de la cigarette à la liberté, à la beauté, à l’indépendance, développement de cigarettes spécifiquement pour les femmes (contrôle du poids, cigarettes slim, light...). La prévention de l’exposition au tabagisme passif, chez la femme, doit également être amplifiée.

Par ailleurs, les femmes peuvent être stigmatisées en raison des symptômes de toux chronique et d’expectoration ; des campagnes visant à éliminer cette stigmatisation sociale doivent être envisagées.

Néanmoins, la vulnérabilité de la femme est déjà bien connue des pneumologues :16 dans une enquête, parmi les spécialistes interrogés, dont près de 57 % étaient de sexe masculin, plus de la moitié des médecins estimaient que les femmes étaient davantage susceptibles de souffrir de BPCO que les hommes ; 60 % des médecins s’accordaient à dire que les femmes ont des symptômes plus graves (avec anxiété et dépression) et une qualité de vie moindre.

Dépister précocement la BPCO chez la fumeuse

Les femmes semblent donc nettement plus vulnérables aux effets délétères de la fumée de tabac (fig. 2), développant une BPCO plus précoce et plus sévère, avec des exacerbations plus fréquentes. Certains mécanismes sont liés au genre (effet plus important de la fumée de tabac, inflammation majorée, facteurs hormonaux...).

Une prise en charge spécifique de la BPCO et du sevrage tabagique est donc recommandée avec, notamment, un indispensable dépistage précoce chez la femme fumeuse.

Arguments justifiant une prise en charge spécifique des femmes face au risque pulmonaire de l’exposition au tabac

La plus grande susceptibilité du poumon de la femme au tabac, en particulier dans le contexte de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), présente des particularités.

Taille et structure des voies respiratoires

En général, les femmes ont des voies respiratoires plus petites que celles des hommes, ce qui peut augmenter la sensibilité aux effets nocifs du tabac.

Risque accru de BPCO

Les femmes qui fument ont un risque plus élevé de développer une BPCO, par rapport aux hommes fumeurs, même avec des quantités similaires de cigarettes.

Réponse hormonale

Les hormones féminines comme les œstrogènes peuvent influencer la manière dont le corps réagit à la fumée de tabac. Ces variations hormonales rendent les femmes plus sensibles aux dommages pulmonaires liés au tabagisme, en particulier en période de ménopause.

Effets sur la grossesse

Le tabagisme chez la femme enceinte peut entraîner des conséquences graves sur la santé du fœtus, augmentant le risque de prématurité, de faible poids à la naissance et de maladies respiratoires chez le nouveau-né, voire chez le petit enfant plus tard.

Réponse au traitement

Les études suggèrent que les femmes peuvent répondre de manière distincte aux traitements de la BPCO par rapport aux hommes en raison de différences biologiques, hormonales et métaboliques.

Répercussions significatives de la BPCO chez la femme

Elles nécessitent une approche spécifique pour la prévention (dépistage précoce) et le traitement des maladies pulmonaires liées au tabagisme et un sevrage tabagique adapté (prise en compte des symptômes anxiodépressifs, de la prise de poids).

2. Raherison-Semjen C. Vulnérabilité des femmes vis-à-vis du tabac : conséquences bronchopulmonaires (asthme, BPCO). Rev Mal Respir 2019;36(9):1032-7.

3. Zysman M, Raherison-Semjen C. Women’s COPD. Front Med (Lausanne) 2022;8:600107.

4. Prescott E, Bjerg AM, Andersen PK, Lange P, Vestbo J. Gender difference in smoking effects on lung function and risk of hospitalization for COPD: Results from a Danish longitudinal population study. Eur Respir J 1997;10(4):822-7.

5. Triebner K, Matulonga B, Johannessen A, Suske S, Benediktsdottir B, Demoly P, et al. Menopause is associated with accelerated lung function decline. Am J Respir Crit Care Med 2017;195(8):1058-65.

6. Hardin M, Foreman M, Dransfield MT, Hansel N, Han MK, Cho MH, et al. Sex-specific features of emphysema among current and former smokers with COPD. Eur Respir J 2016;47(1):104-12.

7. Prudhomme A, Raherison C, Cadranel J, Montani D. Santé respiratoire de la femme. Workshop SPLF, 13-14 décembre 2019. https://vu.fr/vPQd

8. Conlon MS, Bewick MA. Single nucleotide polymorphisms in CHRNA5 rs16969968, CHRNA3 rs578776, and LOC123688 rs8034191 are associated with heaviness of smoking in women n Northeastern Ontario, Canada. icotine Tob Res 2011;13(11):1076-83.

9. Li YF, Langholz B, Salam MT, Gilliland FD. Maternal and grandmaternal smoking patterns are associated with early childhood asthma. Chest 2005;127(4):1232-41.

10. Gold DR, Wang X, Wypij D, Speizer FE, Ware JH, Dockery DW. Effects of cigarette smoking on lung function in adolescent boys and girls. N Engl J Med 1996; 335(13):931-7.

11. Kohler M, Sandberg A, Kjellqvist S, Thomas A, Karimi R, Nyren S, et al. Gender differences in the broncho-alveolar lavage cell proteome of patients with chronic obstructive pulmonary disease. J Allergy Clin Immunol 2013;131(3):743-51.

12. Jenkins CR, Chapman KR, Donohue JF, Roche N, Tsiligianni I, Han MK. Improving the management of COPD in women. Chest 2017;151(3):686-96.

13. Tsiligianni I, Mezzi K, Fucile S, Kostikas K, Shen S, Banerji D, et al. Response to indacaterol/glycopyrronium (IND/GLY) by sex in patients with COPD: A pooled analysis from the IGNITE Program. COPD 2017;14(4):375-81.

14. Underner M, Perriot J, Peiffer G. Sevrage tabagique du fumeur atteint de bronchopneumopathie chronique obstructive. Rev Mal Respir 2014;31(10):937-60.

15. Peiffer G, Perriot J, Underner M, Rouquet RM. Sevrage tabagique du patient atteint de BPCO : importance de l’éducation thérapeutique. Rev Mal Respir 2023;40(6):520-30.

16. Raherison-Semjen C, Mezzi K, Kostikas K, Mackay AJ, Singh D. The perception of physicians on gender-specific differences in the diagnosis of COPD: Results from a questionnaire-based survey. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2021;16:901-7.

Encadrés

Encadrés