Connaître les troubles du comportement de l’enfant et de l’adolescent.

Les troubles du comportement peuvent se définir comme un ensemble d’actions qui est jugé problématique parce qu’il s’écarte des normes sociales, culturelles ou développementales et qui est préjudiciable à la personne ou à son environnement social ou physique. Chez l’enfant et l’adolescent, ces troubles ne font pas partie d’une entité clinique décrite dans les classifications internationales des troubles psychiatriques. Ils sont davantage un symptôme ou un ensemble de symptômes susceptibles d’être secondaires à une grande variété de syndromes ou tableaux cliniques.

Ces troubles recouvrent une grande variabilité de situations, comme les troubles du spectre autistique, les déficiences intellectuelles, les troubles du langage et des apprentissages, les troubles de l’humeur, le trouble de l’abus de substances, et constituent des facteurs de risque de comportements suicidaires.

L’adolescence est la période de la vie conduisant un individu de l’enfance à l’âge adulte. Elle débute avec la puberté et comporte des modifications physiologiques, psychologiques et cérébrales. D’un point de vue physiologique, elle est marquée par l’apparition des caractères sexuels secondaires et donc la nécessité d’intégration de ces modifications physiques. D’un point de vue psychologique, les modifications ne s’opèrent ni de la même manière ni dans le même ordre d’un individu à l’autre. C’est une phase de changement dans la vie psychique et sociale qui se traduit par un désir d’autonomisation en général et plus particulièrement par rapport aux repères de l’enfance. D’un point de vue cérébral, elle entraîne une maturation corticale différenciée, débutant dans les régions postérieures du cerveau et progressant vers les régions frontales, pour finalement aboutir à la maturation du cortex préfrontal vers l’âge de 20 à 25 ans. Pendant l’adolescence, on observe ainsi une relative immaturité cérébrale, notamment au niveau des zones de contrôle exécutif, ce qui se traduit par une prédisposition à rechercher des expériences nouvelles offrant une gratification immédiate.

Dans cette revue ne seront traités que les principaux troubles responsables de troubles du comportement qui n’ont pas été abordés dans un autre item. Peuvent être cités parmi eux le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), le trouble oppositionnel avec provocation (TOP), le trouble des conduites (TC).

Classifications des troubles du comportement

Deux principales classifications sont utilisées en psychiatrie : l’une est américaine, le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders dans sa cinquième version (DSM- 5) publiée en mai 2013 ; l’autre est internationale, la Classification internationale des maladies (CIM) de l’Organisation mondiale de la santé. Le DSM- 5 évoque les troubles du comportement dans trois parties distinctes :

- dans le chapitre « Troubles neurodéveloppementaux » où est classé le TDAH ;

- dans le chapitre « Trouble disruptif, du contrôle des impulsions et trouble des conduites » qui regroupe le TOP et le TC.

La CIM- 10 regroupe, quant à elle, les principaux troubles générateurs de troubles du comportement dans la catégorie « Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l’enfance et l’adolescence ».

Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité

Données épidémiologiques

Il s’agit du trouble neurodéveloppemental – c’est-à-dire un trouble débutant dès les premières années de vie de l’enfant avec souvent une composante génétique forte – le plus répandu, avec une prévalence de 5 % dans l’enfance. Il peut persister à l’âge adulte, avec une prévalence de 2,5 %. Il touche en majorité les garçons avec un sex-ratio allant de 3 à 16 garçons pour 1 fille, selon les études.

Description clinique

Le TDAH se caractérise par une triade clinique : l’inattention, l’hyperactivité et l’impulsivité (tableau 1). L’inattention, ou le déficit d’attention, peut se traduire par une distractibilité importante, la survenue de nombreuses erreurs d’inattention, la difficulté à rester concentré sur une même tâche jusqu’au bout.

L’hyperactivité est la difficulté, pour un enfant, à rester calme, associée au besoin incessant de bouger, de toucher des objets, la nécessité de se lever alors qu’il est dans une situation où il doit rester assis, telle qu’un cours ou un repas de famille, et parfois les mises en danger en lien avec des mouvements excessifs et inappropriés.

L’impulsivité peut avoir plusieurs composantes : elle peut être motrice (difficulté à contrôler ses mouvements, voire gestes hétéro-agressifs qui n’auraient pu être contrôlés), cognitive (incapacité à attendre son tour pour prendre la parole, précipitation à répondre, que ce soit dans les conversations quotidiennes ou dans un contexte scolaire lors des cours ou des évaluations) ou émotionnelle (difficulté à contrôler ses émotions et leurs manifestations).

Outre les symptômes cardinaux, ce trouble est souvent associé à une difficulté de gestion des émotions. Celle-ci peut se manifester par un défaut de reconnaissance des émotions chez les autres, une difficulté à contenir ses réactions émotionnelles afin de les adapter à un contexte donné ou une tendance à être envahi par les émotions. Elle peut être à la source d’incompréhension, voire de conflits avec les pairs.

Le diagnostic est clinique, réalisé à la suite d’entretiens qui visent à poser le diagnostic et rechercher des diagnostics différentiels ou comorbides. Il peut être confirmé par des échelles telles que l’échelle de Conners (tableau 2), qui est un hétéroquestionnaire rempli par les parents et les enseignants. Il renseigne sur le comportement de l’enfant dans différentes situations. L'Attention-Deficit with Hyperactivity Rating Scale (ADHD-RS) est un autre questionnaire, assez similaire à l’échelle de Conners, souvent utilisé pour coter la sévérité du trouble à partir des critères diagnostiques du DSM. Ces échelles sont employées en début de prise en charge puis peuvent être à nouveau proposées après la mise en place d’un traitement, que celui-ci soit non pharmacologique ou médicamenteux. Il est également souvent utile de réaliser un test psychométrique afin de mesurer le quotient intellectuel, avec un instrument comme les échelles de Wechsler.

Les comorbidités associées au TDAH sont fréquentes. Par exemple, un trouble spécifique des apprentissages est observé dans 50 à 80 % des cas de TDAH combinés, un trouble anxieux dans un tiers des cas, un TOP dans la moitié des cas (surtout chez les enfants plus jeunes) et un TC dans un quart des cas. Sont également fréquemment associés les tics, le syndrome de Gilles de La Tourette (tics moteurs et vocaux chroniques débutant avant l’âge de 18 ans), les comportements addictifs (surtout si le TDAH n'est pas traité).

Pronostic et évolution

Les conséquences de ces troubles sont nombreuses et peuvent toucher les différents domaines de la vie de l’individu, qu’ils soient sociaux (conflits intrafamiliaux, difficultés d’interactions sociales, moqueries, rejet), scolaires ou professionnels (difficultés d’apprentissage, échec scolaire, exclusion, chômage, manque d’assiduité et de ponctualité), psychiatriques (troubles du sommeil, troubles anxieux, abus ou dépendance à des substances, troubles de l’humeur, facteur de risque de comportements suicidaires) et médicaux (traumatismes secondaires à des accidents de la voie publique).

Les manifestations de ce trouble débutent dans la petite enfance et elles ont tendance à diminuer au cours de l’adolescence ; elles peuvent cependant persister à l’âge adulte. L’inattention et l’impulsivité peuvent se maintenir, mais l’hyperactivité diminue et peut ne se manifester que par des sensations de tension interne, par exemple sous la forme d’un besoin de bouger les jambes ou les pieds dans des situations d’immobilité.

Trouble oppositionnel avec provocation

Données épidémiologiques et description clinique

Le TOP a une prévalence d’environ 3 % de la population avec un sex-ratio de 1,4 garçon pour 1 fille. Le TOP se caractérise (tableau 3) par la présence d’affects de colère et d’irritation, et par des comportements de refus de l’autorité. La colère ou l’irritabilité peut se manifester par une perte de sang-froid, une susceptibilité ou une sensibilité exacerbée. Les rapports avec les autres sont souvent hostiles et empreints de volonté de vengeance : l'enfant est souvent fâché, et parfois rancunier. L’opposition et la défiance vis-à-vis de l’autorité se traduisent par une opposition systématique aux consignes, la volonté de contrarier l’autre, voire de l’accuser à tort pour ne pas être reconnu responsable de ses actes.

Le TOP est lié en partie à des difficultés de régulation émotionnelle. Cette dysrégulation est d’ailleurs un facteur de risque pour la survenue de troubles anxieux ou de dépression plus tard dans l’enfance et à l’adolescence. Les premiers symptômes apparaissent le plus souvent à partir de la petite enfance et rarement après le début de l’adolescence. Ce trouble est souvent associé au TDAH, aux troubles des apprentissages et du langage.

Le TDAH semble jouer un rôle important dans le développement d’un TOP : les enfants présentant un TDAH seraient souvent confrontés à des expériences familiales et scolaires négatives (difficulté de l’entourage à s’adapter à un comportement agité, turbulent, impulsif) qui pourraient conduire au développement ou à la persistance d’un TOP. En pratique clinique, la coexistence d’un TDAH et d’un TOP engendre des problèmes de comportement importants, ce qui amène à consulter.

Pronostic et évolution

Le TOP est un précurseur fréquent d’un TC ou d’un trouble de l’humeur (notamment d’un trouble dépressif). Cependant, tous les enfants avec un TOP n’évoluent pas défavorablement. Les principaux facteurs de protection sont un bon encadrement social, scolaire et familial. Les complications peuvent être sociales (isolement ou fréquentation d’autres enfants avec un TOP ou un TC, défiance vis-à-vis de l’autorité), scolaires (échec scolaire, retard dans les apprentissages) et psychiatriques (TC, personnalité antisociale, troubles anxieux, trouble de l’humeur et risque de comportements suicidaires).

Trouble des conduites

Description clinique

Les éléments cliniques retrouvés dans le TC peuvent être groupés en quatre catégories : agressions envers des animaux ou des personnes (fait souffrir volontairement, cherche à intimider, brutaliser), destruction volontaire de biens matériels, fraude ou vol (pénètre par effraction dans un bâtiment, pour voler par exemple) et violations graves de règles établies (fugues, école buissonnière…). Les situations de frustration sont souvent très mal vécues et peuvent conduire à des accès de colère violents. Le diagnostic est clinique et repose sur les critères du DSM- 5 (tableau 4).

Une fois le diagnostic posé, il est nécessaire de spécifier à quel âge le trouble a débuté (enfance ou adolescence). Le trouble peut émerger dès l’école maternelle, mais le plus souvent les symptômes apparaissent au milieu de l’enfance ou de l’adolescence, et rarement après 16 ans. On peut également le caractériser en fonction de la présence ou de l’absence d’émotions prosociales telles que le remords, l’empathie ou la culpabilité.

Données épidémiologiques

Le TC touche entre 1 et 10 % de la population avec une nette prédominance masculine (3 à 4 garçons pour 1 fille). L’âge de début est un facteur important à prendre en compte. Les symptômes qui apparaissent à l’adolescence sont souvent moins sévères et autolimités. En revanche, lorsque le trouble se manifeste dès l’enfance, il est souvent associé à des facteurs de vulnérabilité, notamment au sein de la famille (présence d’autres membres souffrant de TC/personnalité de type antisocial, dynamiques familiales perpétuant le trouble), au contexte scolaire (échec académique, perte de perspectives professionnelles) et social (identification à des pairs présentant des troubles du comportement). Sans une intervention précoce, la forme débutant dès l’enfance a tendance à avoir un pronostic défavorable.

Ce trouble présente une forte comorbidité : il est souvent associé à des troubles tels que le TDAH, le TOP, les troubles anxieux, les troubles des apprentissages, ainsi que la consommation et l’abus/dépendance à des substances comme l’alcool et d’autres drogues.

Pronostic et évolution

En fonction de la prise en charge et de l’environnement de l’enfant ou de l’adolescent, le trouble peut disparaître avec l’âge ou évoluer vers un trouble de la personnalité de type antisocial. Outre l’environnement social et familial, un âge de début précoce est un facteur de mauvais pronostic. Le pronostic est également moins favorable en présence d’un TDAH, d’un TOP ainsi qu’avec des troubles des apprentissages ou avec le sous-type « absence d’émotions prosociales ».

Les complications sont d’ordre social, scolaire ou professionnel (échec scolaire, exclusion, chômage, délinquance, marginalisation), psychiatrique (personnalité antisociale, syndrome post-traumatique, troubles somatoformes, troubles psychotiques, abus ou dépendance à des substances, troubles de l’humeur, trouble anxieux, conduites suicidaires) et médical (infections sexuellement transmissibles, grossesse non désirée, blessures secondaires à un accident ou à une bagarre).

Trouble disruptif avec dysrégulation de l’humeur

À la différence des trois troubles décrits précédemment, le trouble disruptif avec dysrégulation de l’humeur est classé parmi les troubles de l’humeur.

Données épidémiologiques et description clinique

Ce trouble, mal identifié, semble avoir une prévalence relativement élevée, avoisinant les 2 à 5 % d’enfants, et est préférentiellement observé chez les garçons.

C’est un trouble caractérisé par la survenue régulière de crises de colère chez un enfant ayant une humeur irritable. Ces colères surviennent le plus souvent en réponse à une frustration. Ce diagnostic appartient à la catégorie des troubles de l’humeur en raison de sa fréquente évolution vers un trouble dépressif ou un trouble anxieux. Dans le trouble disruptif avec dysrégulation de l’humeur, l’humeur est irritable de manière persistante et non uniquement lors d’accès thymiques, ce qui le distingue du trouble bipolaire, avec lequel il peut être confondu (tableau 5).

Pronostic et évolution

Les enfants présentant une irritabilité chronique risquent, en grandissant, de développer une dépression unipolaire ou un trouble anxieux. Le trouble envahit la vie de ces enfants dans les trois principaux domaines de leur vie (familial, social et scolaire) en raison d’une très faible tolérance à la frustration et de la répétition des crises de colère. Les comportements dangereux, les idéations suicidaires, les tentatives de suicide ou les hospitalisations en psychiatrie sont fréquents chez les adolescents présentant un trouble disruptif avec dysrégulation de l’humeur.

Diagnostics différentiels et comorbidités

Devant un TC, les principaux diagnostics à éliminer sont :

- pédopsychiatriques : un épisode dépressif majeur, un trouble bipolaire, un trouble de la communication, une déficience intellectuelle, un trouble explosif intermittent, un trouble du spectre autistique ou une anxiété sociale ;

- iatrogènes : intoxication médicamenteuse ou à une substance toxique ;

- neurologiques : épilepsie, tumeur cérébrale, traumatisme crânien ;

- endocriniens : maladie de Cushing, diabète décompensé, hyperthyroïdie.

Pour cela, il faut réaliser un examen clinique complet qui pourrait inclure :

- un entretien clinique recherchant l’âge de début des troubles et leur évolution, le comportement vis-à-vis de l’autorité, la qualité des apprentissages scolaires, l’humeur, etc. ;

- un examen ORL (audiogramme) et ophtalmologique ;

- un bilan biologique standard avec recherche de toxiques ;

- un électrocardiogramme (ECG), une mesure de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque et de la température ;

- une imagerie par résonance magnétique cérébrale ;

- des bilans complémentaires : psychométrique, psychomoteur, orthophonique.

Prise en charge, traitements médicamenteux et non médicamenteux

Mesures générales en cas de troubles du comportement

La prise en charge s’attache dans un premier temps à poser un diagnostic grâce à des entretiens avec les parents et l’enfant. Le diagnostic est clinique. Il est expliqué aux parents et à l’enfant en des termes adaptés à l’âge. Au cours de la démarche diagnostique, l’évaluation peut être complétée par des bilans complémentaires pour explorer les comorbidités et leur retentissement, par exemple orthophonique, psychomoteur, psychométrique, éducatif, pédagogique.

La prise en charge proposée à l’enfant et sa famille est multimodale, c’est-à-dire qu’elle comprend un versant éducatif, social, médicamenteux, psychothérapeutique et/ou scolaire, ainsi qu’un accompagnement des parents si nécessaire.

Mesures non médicamenteuses

Psychoéducation

Systématique, la psychoéducation consiste à expliquer à l’enfant et à ses parents, en des termes intelligibles, le trouble, sa prévalence, son pronostic, les risques de complications, les moyens thérapeutiques à disposition et leur efficacité attendue. Elle doit se faire tout en instaurant une alliance thérapeutique de qualité.

Programmes d’entraînement parental : certains programmes d’entraînement parental sont conçus pour traiter le TOP et le TC. Généralement dispensés en groupe de parents, ces programmes réunissent des parents confrontés aux mêmes défis, favorisant ainsi l’échange d’expériences et de solutions. Ils sont souvent structurés autour d’un nombre défini de séances et chaque session aborde un thème spécifique, animé, en général, par deux intervenants. Entre les séances, les parents sont encouragés à mettre en pratique les principes enseignés et à partager leurs résultats lors de la séance suivante. Les programmes d’entraînement parental semblent produire des résultats encourageants, surtout lorsqu’ils sont mis en œuvre précocement. Des programmes tels que Triple P et Incredible Years sont disponibles en France, proposant à la fois des sessions en présentiel et des options en ligne, offrant ainsi une accessibilité accrue aux parents qui cherchent un soutien dans l’éducation de leurs enfants confrontés à ces troubles.

Mesures éducatives : une aide éducative à domicile (AED) peut être proposée aux parents pour les aider et les conseiller face aux problèmes de comportement de leur enfant. Cette mesure se met en place à la demande des parents : ils doivent donc être d’accord et peuvent décider à tout moment d’y mettre fin. Lorsque les conditions de vie de l’enfant sont susceptibles de le mettre en danger ou quand ses parents rencontrent des difficultés particulières dans leurs responsabilités éducatives, il peut être ordonné une aide éducative en milieu ouvert (AEMO) : c’est une mesure de protection de l’enfant qui se met en place à la demande du juge des enfants ou de l’autorité administrative à la suite d’une AED. Si nécessaire, une information préoccupante peut être rédigée, dans le but de réaliser une enquête sociale chez l’adolescent.

Prise en charge scolaire : le maintien dans un système scolaire ordinaire est privilégié le plus longtemps possible. Il est possible de l’adapter afin de mieux répondre aux difficultés spécifiques de l’enfant. Voici quelques exemples d’adaptation : il est possible de proposer la mise en place d’un projet d’accueil individualisé (PAI) ou projet personnel de réussite éducative (PPRE). Ces différentes modalités ont pour but la mise en place d’aménagements à l’école, par exemple placer l’enfant au premier rang et seul, lui permettre de se lever pour distribuer des copies en réponse à son hyperactivité, lui fournir des photocopies des cours lorsqu’il a un problème spécifique de l’écriture, allonger le temps alloué aux exercices, etc. Ces aménagements sont demandés par les parents et mis en place au cours d’une réunion avec les parents et l’équipe éducative ainsi que le médecin scolaire. Parfois, ces aménagements prennent la forme d’un projet personnalisé de soins (PPS) et doivent donc passer par la constitution d’un dossier à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Parfois encore, une aide humaine par un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) est demandée pour aider un enfant avec un TDAH à se recentrer sur la tâche en cours lorsque sa distraction l’en empêche, à faire ses devoirs ou à ne pas oublier ses affaires.

Lorsque le maintien dans un cadre scolaire général n’est plus souhaitable, il est possible de proposer à l’enfant et sa famille une classe spécialisée dans un établissement scolaire ordinaire telle qu’une classe pour l’inclusion scolaire en primaire, collège ou lycée (ULIS). Enfin, si les troubles du comportement sont majeurs, l’enfant peut être orienté vers un institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP).

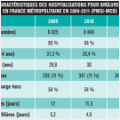

L’hospitalisation en pédopsychiatrie est rare. Elle est demandée lorsque la situation clinique n’est pas claire (présence de comorbidités, par exemple) et impose une observation de l’enfant en dehors de son milieu familial. Elle permet également de réaliser les bilans psychométriques, psychomoteurs, orthophoniques ou éducatifs. L’autre principale situation justifiant une hospitalisation est lorsque l’enfant se trouve dans une période de crise nécessitant la séparation de son milieu et la mise en place de thérapeutiques spécifiques. Il ne faut pas oublier que l’hospitalisation d’un enfant se fait avec l’accord des deux titulaires de l’autorité parentale ou dans les cas les plus complexes lors d’un placement par le procureur via une ordonnance de placement provisoire (OPP).

Traitements médicamenteux

Outre le traitement spécifique du TDAH par méthylphénidate, il existe des situations où la mise en place d’un traitement peut aider la prise en charge d’un TOP ou d’un trouble des conduites même s’il n’existe pas de traitement spécifique. Les molécules les plus utilisées ayant l’autorisation de mise sur le marché (AMM) en France pour les troubles du comportement de l’enfant et de l’adolescent sont des neuroleptiques :

- cyamémazine, dès 3 ans, à la dose de 1 à 4 mg/kg/j ;

- rispéridone, dès 5 ans, à la dose de 0,25 à 1,5 mg/j.

Les méta-analyses Cochrane relèvent que la rispéridone présente des effets bénéfiques à court et moyen termes pour apaiser le trouble du comportement, mais elles soulignent également des effets significatifs sur la prise de poids.

Les médicaments sont utilisés en première intention en urgence au cours d’une crise clastique ou en deuxième intention après l’échec d’un traitement non pharmacologique bien mené. Le bilan préthérapeutique comprend un examen clinique qui permet d’éliminer les comorbidités que sont le glaucome aigu à angle fermé, le diabète ou la dyslipidémie déséquilibrée, l’allergie, l’allongement du QT corrigé :

- mesure du poids et de la taille et report sur les courbes de croissance ;

- pression artérielle, fréquence cardiaque, ECG (et calcul du QT corrigé) ;

- bilan sanguin (hémogramme, ionogramme sanguin, bilan hépatique, fonction rénale, glycémie à jeun, bilan lipidique).

La surveillance est clinique : recherche de l’apparition d’un syndrome extrapyramidal, d’une galactorrhée, de dyskinésies tardives, d’un syndrome métabolique, d’un allongement du QT.

Cas particulier de la prise en charge du TDAH

Mesures non médicamenteuses : thérapies comportementales et cognitives, groupes de Barkley et remédiation cognitive

La thérapie ayant montré son efficacité dans le traitement du TDAH est la thérapie cognitivo-comportementale (TCC). Elle peut se faire de manière individuelle ou en groupe. Elle a pour but d’aider l’enfant à améliorer sa capacité d’inhibition ou son impulsivité. Des groupes de parents selon le modèle des groupes de Barkley (voir Focus, p. 211) peuvent également être utiles à la prise en charge de l’enfant avec TDAH. C’est une forme de thérapie cognitivo-comportementale qui a pour but d’aider les parents à mieux comprendre le fonctionnement de leur enfant et mettre en place des stratégies pouvant apporter une meilleure qualité de vie à toute la famille. La remédiation cognitive peut également être utilisée, elle permet une amélioration des fonctions exécutives de l’enfant (comme la mémoire de travail, l’attention, l’inhibition et la flexibilité cognitives) par le biais d’un entraînement régulier. La remédiation cognitive est généralement réalisée en séances individuelles, planifiées avec un neuropsychologue. Bien que les interventions en ligne, via un ordinateur, soient devenues populaires, leur efficacité par rapport à leur coût demeure modeste jusqu’à présent.

Traitement médicamenteux

Le traitement ayant l’AMM dans le TDAH est le méthylphénidate, qui se décline sous plusieurs formes : à libération immédiate (Ritaline LI) et à libération prolongée (Ritaline LP, Concerta ou Quasym).

Cette molécule appartient aux psychostimulants : c’est un dérivé amphétaminique, donc la prescription se fait sur ordonnance sécurisée, en toutes lettres. La prescription initiale est souvent hospitalière, mais depuis 2021, elle peut être établie par des médecins spécialistes en neurologie, psychiatrie ou pédiatrie exerçant en ville, en plus des neurologues, psychiatres et pédiatres hospitaliers. Elle doit être renouvelée tous les vingt-huit jours par le médecin traitant et une fois par an à l’hôpital. Le bilan préthérapeutique comprend un examen clinique : poids, taille, pression artérielle, fréquence cardiaque, ECG (recommandé mais non obligatoire), voire un avis cardiologique.

Les principaux effets indésirables sont une diminution de l’appétit, des douleurs abdominales, des céphalées, une majoration des symptômes anxieux ou des tics, un ralentissement de la vitesse de croissance (réversible à l’arrêt), des troubles de l’endormissement.

Les principales contre-indications à rechercher sont psychiatriques (trouble anxieux ou dépressif non traité) et médicales (hypertension artérielle, insuffisance coronarienne, hyperthyroïdie, glaucome).

- Les troubles du comportement ne se rapportent pas à un diagnostic mais à un ensemble de situations cliniques qu’il s’agit de caractériser et dont il faut évaluer les conséquences aux niveaux social, familial et scolaire.

- Le diagnostic d’un trouble du comportement est clinique, il est fondé sur des entretiens médicaux qui peuvent être complétés par des bilans d’évaluation, mais ceux-ci ne pourront à eux seuls faire le diagnostic.

- La prise en charge d’un enfant ou d’un adolescent présentant des troubles du comportement est multimodale et globale, elle doit impliquer les parents et le système scolaire.

Dans cet article

- Classifications des troubles du comportement

- Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité

- Trouble oppositionnel avec provocation

- Trouble des conduites

- Trouble disruptif avec dysrégulation de l’humeur

- Diagnostics différentiels et comorbidités

- Prise en charge, traitements médicamenteux et non médicamenteux

Encadrés

Encadrés