La maladie veineuse thromboembolique (MVTE) est une maladie multifactorielle résultant de l’interaction entre des facteurs de risque génétiques (déficits en facteurs de la coagulation), acquis (âge, cancer actif, SAPL…) et environnementaux (facteurs déclenchants comme une chirurgie).

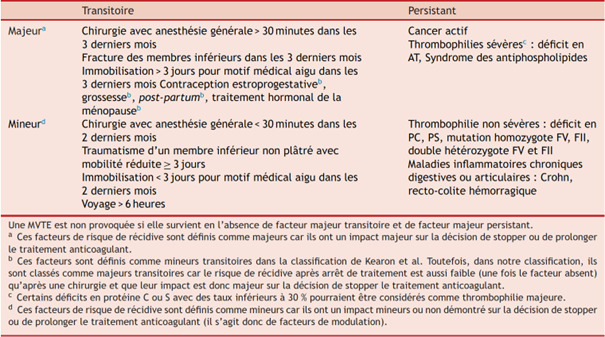

À la suite d’un premier épisode de MVTE, il faut s’enquérir des circonstances de survenue de la thrombose (présence d’un facteur de risque transitoire ou persistant, majeur ou mineur ; v. tableau 1), ce qui va conditionner la durée du traitement anticoagulant.

La thrombophilie biologique correspond à la présence d’un facteur de risque biologique constitutionnel ou acquis (encadré 1) prédisposant aux thromboses. Un bilan de thrombophilie n’a d’intérêt que si ses résultats ont un impact sur la prévention d’épisodes de MVTE chez le patient ou un apparenté asymptomatique ou sur la prise en charge thérapeutique (durée du traitement anticoagulant notamment). Il vise avant tout à identifier les causes d’une MVTE non provoquée.

Pour rappel, les MVTE sont considérés comme « non provoquées » quand elles surviennent en l’absence de facteur majeur transitoire ou persistant.

Bilan de thrombophilie : pour quels patients ?

Ainsi, les sociétés savantes recommandent de ne pas réaliser de bilan de thrombophilie constitutionnelle systématique après un premier épisode de MVTE après 50 ans, que la thrombose soit provoquée ou non.

Elles suggèrent de réaliser un bilan de thrombophilie constitutionnelle chez les patients :

- ayant un premier épisode de thrombose veineuse profonde (TVP) proximale ou d’embolie pulmonaire (EP) non provoqué avant l’âge de 50 ans et ayant une histoire familiale au 1er degré de thromboses ;

- avec un événement thromboembolique veineux (ETEV) récidivant (c’est-à-dire au moins un épisode de TVP proximale ou d’EP et au moins un épisode non provoqué avant l’âge de 50 ans) ;

- ayant une thrombose veineuse non provoquée dans des sites atypiques (splanchnique, membre supérieur, cérébrale) ;

Dans les autres situations, il est suggéré de demander un avis d’un centre expert en thrombose multidisciplinaire.

Que rechercher au bilan ?

Lorsqu’un bilan de thrombophilie est indiqué, les anomalies suivantes sont à explorer dans un laboratoire spécialisé : déficit en antithrombine (AT), déficit en protéine C (PC), déficit en protéine S (PS), mutations du facteur V (FV) Leiden, mutation G20210A du gène de la prothrombine (FII). Ces deux derniers tests étant génétiques, ils demandent l’obtention obligatoire du consentement éclairé des patients.

À ces facteurs de risque biologique constitutionnels on associe la recherche systématique de facteurs de risque biologique acquis, les anticorps antiphospholipides : anticorps circulants de type lupique (ACC), anticorps anticardiolipine (aCL), anticorps anti-β2GPI. Ces dosages d’anticorps doivent être confirmés par un deuxième prélèvement réalisé à au moins 12 semaines d’intervalle du premier, afin de déterminer leur caractère transitoire ou non.

Dans quelles conditions réaliser ce bilan ?

Il ne s’agit pas d’une urgence. Le bilan doit être réalisé de préférence dans un laboratoire spécialisé, entre le troisième mois et le sixième mois après le diagnostic de thrombose, et idéalement à distance de tout traitement.

Son interprétation est difficile en cas de traitement anticoagulant (différents cas de figure indiqués dans l’encadré 2) ; il est donc suggéré de le faire réaliser en centre expert.

En cas de déficit en AT, PC ou PS, l’interprétation est également délicate, car de nombreux facteurs font baisser leurs dosages : atteinte hépatique, syndrome néphrotique, traitement par AVK, œstroprogestatifs…

Quel impact sur le traitement anticoagulant ?

Si les différentes thrombophilies constitutionnelles sont associées à un sur-risque de thrombose (variable selon les anomalies, v. tableau 2), cela n’est pas le cas pour le risque de récidive. En effet, les anomalies de la coagulation (sauf déficit en AT) ne semblent pas majorer le risque de récidive de MTEV. En revanche, les patients ayant les anticorps antiphospholipides sont à haut risque de récidive.

En pratique, la durée du traitement anticoagulant après un épisode de MVTE dépend des facteurs de risque (v. tableau 1), en particulier :

⇒ en cas de facteurs de risque majeurs transitoires de récidive, le traitement sera court (3 - 6 mois) :

- chirurgie avec anesthésie générale > 30 minutes dans les 3 derniers mois ;

- fracture des membres inférieurs dans les 3 derniers mois ;

- immobilisation > 3 jours pour motif médical aigu dans les trois derniers mois ;

- contraception œstroprogestative, grossesse, post-partum, traitement hormonal de la ménopause.

⇒ en présence de facteurs de risque de récidive majeurs persistants de MVTE, un traitement long (à vie) est indiqué :

- cancer actif ;

- thrombophilies sévères : déficit en AT, SAPL, et éventuellement certains déficits marqués en PC et PS (taux inférieurs à 30 %).

Dans les autres cas – facteur de risque mineur transitoire (chirurgie avec anesthésie générale < 30 minutes, immobilisation < 3 jours, voyage > 6 heures) ou persistant (thrombophilies non sévères, maladies inflammatoires) –, la recherche ne permet pas encore d’identifier clairement quels patients sont à risque de récidive. Des éléments additionnels peuvent aider à faire pencher la balance entre arrêt à 3 - 6 mois et prolongation des anticoagulants. Le score HERDOO2 peut aider : http ://medicalcul.free.fr/herdoo2.html

Dans tous les cas, la balance bénéfice-risque doit équilibrer au mieux le risque de récidive de MVTE en cas d’arrêt et de saignement sous anticoagulants. Si on décide de poursuivre les anticoagulants, il faut réévaluer tous les ans le traitement (indications et risque hémorragique).

Qu’en retenir ?

Le risque de thrombose est multifactoriel : la réalisation d’un bilan de thrombophilie ne doit pas être systématique !

Lorsqu’il est indiqué, il faut le réaliser intégralement (encadré 1).

Il n’y a généralement pas d’urgence à le réaliser.

Attention aux bilans sous traitements anticoagulants ou contraception œstroprogestative !

Il est recommandé d’adresser les patients dans un centre expert de thrombose agréé. Malgré la recherche de facteurs de risque biologiques, une grande partie des thrombophilies cliniques reste inexpliquée.

Pour en savoir plus :

Sanchez O, Benhamou Y, Bertoletti L, et al. Recommandations de bonne pratique pour la prise en charge de la maladie veineuse thromboembolique chez l’adulte. Version courte. Rev Mal Resp 2019;36(2):249-83.